公開日2020/02/07

[晴れ時々ちょっと横道]第65回: 伊予八藩(その2)

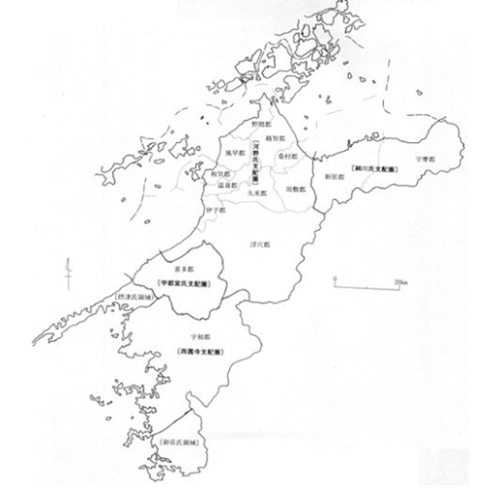

それを一変させたのが天正13年(1585年)に行われた羽柴(後の豊臣)秀吉と四国の覇者・長宗我部元親との戦い、いわゆる「四国征伐」でした。同年6月、秀吉は四国への出陣を決定し、淡路国から阿波国、備前国から讃岐国、安芸国から伊予国の3方向から四国への進軍を命じました。伊予国へは小早川隆景率いる毛利輝元配下の中国地方8ヶ国の3万とも4万とも言われる大軍勢が今張(今治)浦から東予地方の沿岸に次々と上陸。当時、東伊予の実質的な指導者であり、長曾我部元親と同盟関係にあった金子城城主・金子元宅(もといえ)と激突しました。その最大の激戦が現在の西条市氷見のあたりで繰り広げられた「野々市原の戦い」です。この「野々市原の戦い」では、小早川隆景率いる約3万から4万と言われる四国討伐軍の怒涛の攻撃の前に、金子元宅を総大将にした新居・宇摩両郡を治める石川氏(高峠城)配下の土豪達と、周敷・桑村・越智・野間・風早郡を治める河野氏配下の土豪達(すなわち東予の土豪達)は結集し、氷見高尾城に籠って良く抵抗したものの、最後は多勢に無勢でほぼ全員が野々市原に討って出て、討死にしました。約2千人の兵力じゃあ、とてもじゃないが勝ち目はありません。

その後、小早川隆景率いる四国討伐軍は周敷・桑村・越智・野間・風早郡を次々に制圧して中予の道後平野に達し、8月末には河野通直の籠もる湯築城(松山市)を包囲。小早川隆景の薦めにより河野通直は開城し、道後の町に蟄居しました。さらに小早川隆景軍は喜多郡の土豪達を攻め、帰順させたことで、南予地域を治めていた黒瀬城(西予市)城主・西園寺公広と大洲城城主・大野直昌も相次いで小早川隆景の元に赴いて降伏し、伊予国全域の制圧が完了しました。

余談ですが、当時、伊予国には土豪達が大小合わせて数百もの夥しい数の城(砦)を築いていたと言われています。そうした土豪達の1人に、私の有力な祖先として推定される鈍川鷹ヶ森城(砦?)城主・越智経平がいました。城主と言っても、所詮は土豪。兵力はせいぜい総勢20〜30人ほどではなかったでしょうか。朝倉村誌によると、この鷹ヶ森城も野々市原の戦い後の小早川隆景率いる四国討伐軍の怒涛の進撃の前になすすべもなく落城。城主の越智経平は運良く生き延びられたようで、その後、一族3人とともに朝倉郷峠の奥地に隠伏して河野嫡家の再起と鷹ヶ森城の再興の機会を窺っていたのですが、それもかなわず、朝倉の地(今治市朝倉)に下って帰農したようです。「ファミリーヒストリー」的には、それがおそらく私の祖先のようです。小早川隆景率いる四国討伐軍の大軍勢の猛攻を受けたにもかかわらず、なんとか生き延びてくれたおかげで、今の私がいる…ということもできようかと思います。越智経平の判断に感謝です。

その後、小早川隆景は伊予一国を与えられたのですが、天正14年(1586年)からの九州征伐による功績で秀吉から筑前・筑後・肥前1郡の37万1,300石を拝領し移封されたことで小早川隆景による伊予国一国統治は約2年で終了してしまいます。その後は、前述のように、「賤ヶ谷の七本槍(七将)」の1人として有名な福島正則を11万3千余石で国府城(今治)に、同じく加藤嘉明を6万石で正木城(伊予郡松前町)に、藤堂高虎を7万石で板島城(宇和島市)に…と、名だたる豊臣秀吉子飼いの重鎮をこの伊予国に配置する分割統治体制となりました。

さらに慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いでの功績により広島藩49万8,000石に移封になった福島正則の後に藤堂高虎が国府城に入り、東予と南予という伊予国の半分を20万3千石で治めることになったのですが、その藤堂高虎も、今治城を築城した後の慶長14年(1609年)、大坂冬の陣・大坂夏の陣での功績により伊勢国津城に32万3000石で移封となり、その後、東予と南予にあったその領地は幾つもに分割されてしまいます。

本拠であった今治藩は3万石だけ残され、そこを藤堂高虎の養子・藤堂高吉が継いだものの、寛永12年(1635年)、伊賀国名張に領地替えとなり、代わって譜代の松平(久松)定房が伊勢国長島城7千石より3万石に加増されて入り、明治維新後の廃藩置県まで松平(久松)家による統治が存続しました。

西条藩には寛永13年(1636年)、伊勢国神戸より外様の一柳直盛が6万8千石で入りました。一柳家の統治は3代約30年続いたのですが改易となり、その後には徳川御三家の一つ紀州徳川家(紀州藩)の一族(御連枝)が入り、紀州藩の支藩として明治維新後のー廃藩置県まで存続しました。その一柳家時代の西条藩の支藩として寛永13年(1636年)から寛永19年(1642年)までの6年間存在したのが川之江藩(2万3千石)で、廃藩後、天領(江戸幕府直轄領)となりました。同じく一柳家時代の西条藩の支藩として分藩されたのが小松藩 (1万石)で、こちらは西条藩の一柳家が改易になった後も残り、幕末まで一柳家による統治が続きました。

続いて大洲藩ですが、慶長14年(1609年)、藤堂高虎が伊勢国津藩に転封となった後、淡路国洲本藩より外様の脇坂安治が5万3千石で入城し、大洲藩が正式に立藩しました。第2代脇坂安元が元和3年(1617年)、信濃国飯田藩に転封となったあとは同じく外様の加藤貞泰が伯耆国米子藩より6万石で入り、明治維新後の廃藩置県まで存続しました。その大洲藩の支藩が新谷藩で、元和9年(1623年)、大洲藩第2代藩主・加藤泰興の弟・直泰が幕府より1万石での分知の内諾を得て成立し、こちらも明治維新後の廃藩置県まで存続しました。

宇和島藩は、慶長14年(1609年)、藤堂高虎が伊勢国津藩に転封となった後、伊勢国津藩5万石の藩主だった外様の富田信高が藤堂高虎と入れ替わりに宇和郡10万2千石を与えられて板島(丸串)城主として入ったことにより立藩しました。その富田家は僅か5年で改易となり、慶長19年(1614年)、戦国の世に「独眼龍」と称された陸奥国仙台藩(62万石)初代藩主・伊達政宗の長男・伊達秀宗が10万石で入封し、宇和島藩伊達家初代藩主となり、その後9代、幕末に至るまで宇和島城を居城に宇和郡一帯を統治しました。特に、幕末になると宇和島藩は名君の呼び声も高い第8代藩主伊達宗城(むねなり)を輩出したことで知られています。この伊達宗城は幕政にも深く関与し、福井藩主松平春嶽、土佐藩主山内容堂、薩摩藩主島津斉彬と並び「幕末の四賢侯」と称されました (伊達政宗の長男を藩祖とすることから、名門伊達家の本流は仙台藩ではなく、この宇和島藩ということもできようかと思います)。その宇和島藩の支藩として、明暦3年(1657年)、3万石で分知されたのが伊予吉田藩です。

これが『伊予八藩』で、結局のところ伊予国は主な土豪達による分割統治の時代に戻った感じです。もともと伊予国はバラバラで、分割統治に向いていたのかもしれません。しかもその伊予八藩は、松山藩が親藩、今治藩が譜代大名、宇和島藩と伊予吉田藩、大洲藩、新谷藩、小松藩の5藩が外様大名、西条藩は徳川御三家の1つ紀州徳川家の分家(御連枝)…と多種多様で、さらには江戸幕府の直轄地である天領が入り乱れて、バラバラ感はさらに増します。松山藩と今治藩に親藩・譜代大名を配置した理由は、宇和島藩伊達家、大洲藩加藤家に加えて、土佐藩山内家20万2,600石、瀬戸内海を挟んだ対岸に広島藩浅野家42万6千石、さらには長州藩毛利家37万石、福岡藩黒田家47万3千石といった極めて有力な外様大名がいたため、江戸幕府としてのそれらへの備えだったのではないか…と容易に想像できます。ちなみに松山藩松平(久松)家は最も西に位置する親藩で、九州の玄関口を抑える譜代大名の小倉藩小笠原家15万石とともに西国における外様大名の監視の任にあたっていたように思えます。

続いて大洲藩ですが、慶長14年(1609年)、藤堂高虎が伊勢国津藩に転封となった後、淡路国洲本藩より外様の脇坂安治が5万3千石で入城し、大洲藩が正式に立藩しました。第2代脇坂安元が元和3年(1617年)、信濃国飯田藩に転封となったあとは同じく外様の加藤貞泰が伯耆国米子藩より6万石で入り、明治維新後の廃藩置県まで存続しました。その大洲藩の支藩が新谷藩で、元和9年(1623年)、大洲藩第2代藩主・加藤泰興の弟・直泰が幕府より1万石での分知の内諾を得て成立し、こちらも明治維新後の廃藩置県まで存続しました。

宇和島藩は、慶長14年(1609年)、藤堂高虎が伊勢国津藩に転封となった後、伊勢国津藩5万石の藩主だった外様の富田信高が藤堂高虎と入れ替わりに宇和郡10万2千石を与えられて板島(丸串)城主として入ったことにより立藩しました。その富田家は僅か5年で改易となり、慶長19年(1614年)、戦国の世に「独眼龍」と称された陸奥国仙台藩(62万石)初代藩主・伊達政宗の長男・伊達秀宗が10万石で入封し、宇和島藩伊達家初代藩主となり、その後9代、幕末に至るまで宇和島城を居城に宇和郡一帯を統治しました。特に、幕末になると宇和島藩は名君の呼び声も高い第8代藩主伊達宗城(むねなり)を輩出したことで知られています。この伊達宗城は幕政にも深く関与し、福井藩主松平春嶽、土佐藩主山内容堂、薩摩藩主島津斉彬と並び「幕末の四賢侯」と称されました (伊達政宗の長男を藩祖とすることから、名門伊達家の本流は仙台藩ではなく、この宇和島藩ということもできようかと思います)。その宇和島藩の支藩として、明暦3年(1657年)、3万石で分知されたのが伊予吉田藩です。

そして、松山藩。松山藩も、寛永4年(1627年)、大坂夏の陣でも功績のあった加藤嘉明が43万5,500石に加増されて陸奥国会津藩へ転封となり、代わりにそれまで会津藩主だった蒲生忠知が24万石の松山藩主になりました。寛永11年(1634年)、蒲生忠知が参勤交代の途中に死去し蒲生家が断絶すると、隣接する大洲藩主の加藤泰興が松山城を一時的に預かり(松山城在番)、その翌年の寛永12年(1635年)に徳川家康の異父弟・松平定勝を宗家初代とする久松松平家の宗家2代目であり伊勢国桑名藩主だった松平(久松)定行(今治藩主となった松平定房の兄)が15万石で松山藩主に転封となり、松山城に入りました。その後、幕末まで松山藩の松平(久松)家による統治は続きました。

これが『伊予八藩』で、結局のところ伊予国は主な土豪達による分割統治の時代に戻った感じです。もともと伊予国はバラバラで、分割統治に向いていたのかもしれません。しかもその伊予八藩は、松山藩が親藩、今治藩が譜代大名、宇和島藩と伊予吉田藩、大洲藩、新谷藩、小松藩の5藩が外様大名、西条藩は徳川御三家の1つ紀州徳川家の分家(御連枝)…と多種多様で、さらには江戸幕府の直轄地である天領が入り乱れて、バラバラ感はさらに増します。松山藩と今治藩に親藩・譜代大名を配置した理由は、宇和島藩伊達家、大洲藩加藤家に加えて、土佐藩山内家20万2,600石、瀬戸内海を挟んだ対岸に広島藩浅野家42万6千石、さらには長州藩毛利家37万石、福岡藩黒田家47万3千石といった極めて有力な外様大名がいたため、江戸幕府としてのそれらへの備えだったのではないか…と容易に想像できます。ちなみに松山藩松平(久松)家は最も西に位置する親藩で、九州の玄関口を抑える譜代大名の小倉藩小笠原家15万石とともに西国における外様大名の監視の任にあたっていたように思えます。

各藩の政治体制が異なると、それぞれの特色によって藩民の性格形成に少なからず影響があったことは否めません。それぞれの藩の政策や藩主の性格、藩の規模や藩士の行動、教育、城下の佇まい、住民の主な生業(なりわい)の種類やその状況、その他諸々により住民相互が醸し出す雰囲気も当然異なってきます。特に大きく影響したのが教育。江戸時代、第3代将軍徳川家光時代までの武断政治から第5代将軍徳川綱吉の時代になると文治政治への転換が図られ、それとともに、多くの藩が藩政改革のための有能な人材を育成する目的で藩校を設立しました。伊予八藩でも明教館(伊予松山藩)、明倫館(宇和島藩)、時観堂(伊予吉田藩)、明倫堂(大洲藩)、求道軒(新谷藩)、克明館(今治藩)、択善堂(西条藩)、養正館(伊予小松藩)といった藩校が設立され、文武両面から藩士の子弟の教育を行いました。その教育内容は政治体制の違いや藩主の性格や嗜好等から各藩の独自性が色濃く出ていたため、この藩校での教育方針や内容がその地域の気風に大きな影響を与えたことは、想像に難くありません。ちなみに、愛媛県立松山東高校は伊予松山藩の藩校・明教館の、また愛媛県立大洲高校は大洲藩の藩校・明倫堂の、愛媛県立小松高等学校は伊予小松藩の藩校・養正館の伝統を受け継ぐ学校とされており、その他の藩の藩校もそれぞれの地域の主たる学校の校風に、現在もなお大きな影響を与えていると伺っています。

そのような政治体制の違いに加えて、前述のような地勢学的側面での複雑さも手伝い、交通の不便さもあって各藩の交流も僅少。このような時代が江戸時代の250年以上続いたわけです。それらが人々の日常の生活において陰に陽に影響を与え、時間の経過とともに徐々に地域の独自の伝統と文化を形成し、さらには住民達の性格形成においても大きな要因となったということは容易に推察されます。

そして忘れてならないのが城の存在です。伊予八藩中4藩(今治・松山・大洲・宇和島)は立派な天主閣を持った城があったということによる影響も大きかったのではないか…と思われます (今治城の天守閣は、慶長14年(1609年)、藤堂高虎が伊勢国津城に移封となった際に丹波国亀山城に移築され、撤去されてしまいましたが…)。城や天主閣は大名の権力の象徴と見られることも多いのですが、城下に住む住民にとっては心の故郷、誇りの源ともなりうるものです。身近な城の存在がそこに住む住民達の精神を安定させ、その積み上げが伊予人の多くを平和で穏やかな気性に作り上げた原因の一つとなっているとも考えられます。これは現代の今も変わりません。“おらが町”に城があることは住民達にとって誇りであり、郷土愛の源泉です。その天守閣を持つ城が愛媛県内に4つ(うち2つは江戸時代から今も残る日本で12箇所の天守「現存12天守」の中の2つ)もあったということにも大きな意味があったように思えます。

加えて、幕末の慶応4年から明治元年・明治2年(1868年〜1869年)に行われた戊辰戦争で各藩の力関係に大きな変化が訪れたように私は分析しています。幕末の激動期、伊予国の各藩はそれぞれの立場から異なった対応をとりました。

まず外様の宇和島藩。宇和島藩は、前述のように、第8代藩主伊達宗城が福井藩主松平春嶽、土佐藩主山内容堂、薩摩藩主島津斉彬と並び「幕末の四賢侯」と称されるほどの人物で、戊辰戦争においては非戦中立の立場をとりました。ただ、支藩である伊予吉田藩は佐幕派として行動していました。

次に同じく外様の大洲藩。大洲藩はもともと勤王の気風が強く、幕末期には早くから勤王で藩論が一致していました。このため勤王藩として慶応4年(1868年)の鳥羽・伏見の戦いでも小藩ながら新政府軍に参陣し、活躍しました。また、あの坂本龍馬が運用したことで知られる蒸気船いろは丸は大洲藩の所有の船であり、大洲藩より海援隊に貸与していた船です。支藩の新谷藩も大洲藩と行動を共にしていたようです。

外様の小松藩も小藩ながら新政府軍に加わり、新潟・長岡・村上などで繰り広げられた北越戦争に参戦しました。

親藩だった松山藩は鳥羽・伏見の戦いでは旧幕府軍として参戦するも、徳川慶喜が江戸に引き上げたと知ると松山に帰国。その後の戊辰戦争では戦わずに城を明け渡して土佐藩の占領下に置かれました。

譜代の今治藩は、慶応元年(1865年)の第二次長州征伐の際、情勢を見極めた上、朝廷側に付くことを決意。鳥羽・伏見の戦いでは、新政府軍としていち早く京に兵を進め、御所の警護を行いました。その後の戊辰戦争でも藩兵の一部は新政府軍として奥州まで転戦しました。このように今治藩は、宗家で隣藩である松山藩が将軍家の親族であることを理由に、鳥羽・伏見の戦いまで佐幕を通したこととは大きく異なる対応をとりました。さすがに元水軍の本拠地だったところです。潮目の変化に対するアンテナ感度はここでも高かったようです。

そして、意外な対応をとったのが西条藩。藩主の松平家は徳川御三家の1つ紀州徳川家の分家(御連枝)という親藩でありながら、いち早く新政府に恭順の姿勢を示し、新政府軍として戊辰戦争に参戦しました。

このように、松山藩と伊予吉田藩以外の6藩は新政府軍に加わったか、非戦中立の立場。こうなると、明治維新以降の各地域の力関係に微妙な変化をもたらせます。その後、愛媛県となり松山市に県庁が置かれたといっても、県都松山市への求心力はさして高まらず、昔からのバラバラ感はその後も残ってしまったのではないか…と、私は推察しています。

これが『伊予八藩』です。私は愛媛県民としての一体感があまり感じられないことの主たる原因がこの『伊予八藩』にあると分析しています。しかしながら、バラバラ感は今風の言葉で言うと「多様性」と言うことができようかと思います。地形と歴史から来る多様性。私はこの多様性こそが愛媛県の本当の魅力なのではないか…とも思っています。だから愛媛県は謎がいっぱいあって、実に面白いのです。