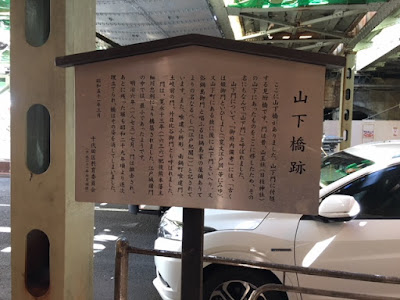

山下橋架道橋です。ここかつて外濠に架かる山下橋という橋があったところです。山下橋跡を示す案内板が懸かっています。それには次のように書かれています。

「ここに山下橋がありました。山下御門に付随する見附橋です。門は昔、山王社(日枝神社)の山下にあったものをここに移したため、その名にちなんで「山下門」と呼ばれました。山下門について『御府内備考』には「古くは姫御門といひしよし(「寛文江戸図」にみゆ)。また山下町にある故に後に山下門といへり。また俗に鍋島御門と唱ふるは鍋島家の屋鋪ありてよりの名なるべし(『江戸紀聞』)と記されています。また、喰違小枡形、南鍋町喰違門、土岐前の門、外日比谷御門とも呼ばれました。

門は寛永13年(1636年)、肥後国熊本藩初代藩主・細川忠利により構築されました。江戸城諸門の中では最小の門であったようです。

明治6年(1873年)7月、門は撤去され、あとに残った堀も昭和29年(1954年)頃から逐次埋め立てられ、橋は姿を消してしまいました。

昭和51年3月 千代田区教育委員会」

山下橋架道橋の手前には、内幸橋架道橋のところで見たのと同じかつてここがお濠だったことを示す段差があります。

山下橋架道橋を抜けた左手が帝国ホテルの本館です。この帝国ホテル本館が建っているのは、かつての陸奥国白河藩阿部家の上屋敷があった場所です。そしてそのお隣は「薩摩国鹿児島藩島津家の装束屋敷があった場所で、その薩摩国鹿児島藩島津家の装束屋敷があった跡には、明治16年(1883年)、国賓や外国の外交官を接待するための社交場『鹿鳴館』が明治政府によって建てられました。その場所は現在のNBF日比谷ビル(旧大和生命ビル)が建っているあたりです。そして、その隣のNTT日比谷ビル(かつての日本電信電話公社本社ビル)からみずほ銀行に至る敷地には、『鹿鳴館』の庭園が広がっていたとのことです。

この山下橋の先で外濠は2つに分かれていました。ここから左手に分かれる濠は現在の日比谷公園の日比谷通りに面した北東隅にあった日比谷御門(見附)へと繋がり、約100メートルほどの長さがありました。右手に分かれる濠は数寄屋橋御門、鍛冶屋橋御門、呉服橋御門…と続いていました。現在の外堀通りです。ここからは一旦抜けた山下橋架道橋を戻り、その右手に分かれた外濠を歩きます。

そこにあったのは、半年ほど前、イタリアの高級ブランド『アルマーニ』監修の制服騒動のあった中央区立の泰明小学校です。この泰明小学校は明治11年(1878年)の創立と言いますから、今年で140周年を迎える超の字が付くほどの伝統校です。卒業生には、元内閣総理大臣の近衛文麿や、資生堂初代社長の福原信三、詩人の北村透谷、作家の島崎藤村など、そうそうたる顔ぶれが並んでいます。学校の前には北村透谷の島崎藤村の記念碑も立っています。

中央区では、城東小学校、常盤小学校、阪本小学校と合わせ、泰明小学校も人数の上限付きで学区外から児童を受け入れる「特認校」に指定されています。昨年度の実績を見ると、泰明小学校は30人程度の受け入れ上限に38人から応募があり、抽選を経て27人が入学したのだそうです。各学年50人前後のうち、少なくとも半分程度は学区外からの通学者で構成されており、銀座という土地柄からアルマーニ監修の制服というのも決しておかしくない印象もあります。

この泰明小学校の前を通っている通りが「みゆき通り」です。「みゆき通り」は銀座通り(中央通リ)と交差して、銀座5丁目と6丁目の境目を、晴海通りと平行に築地の新橋演舞場と有楽町の日比谷公園とを結ぶ全長約1.2kmの通りです。かつては外濠の土手沿いの道路でした。名前の由来は、明治期に明治天皇が海軍兵学校、海軍大学校等々への行幸(みゆき)の際、また浜離宮へのお成りの時、この通りを行幸路とされたため、いつしか「みゆき(御幸)通り」と呼称されるようになったといわれています。さらに江戸時代には、築地周辺に屋敷を持っていた諸大名が江戸城に登城の際にも利用したと伝えられていますので、「みゆき通り」は歴史の中でも、その名が示すように由緒のある通りだったようです。

この門扉は明治期に南フランスの貴族の館で使われていたものだそうです。明治11年(1878年)に建てられた校舎は大正12年(1923年)の関東大震災で焼失し、昭和4年(1929年)に鉄筋コンクリート造りで再建されたものです。現在、小学校全体が東京都選定の歴史的建造物に指定されています。

この泰明小学校の前にも「銀座の柳 二世」が植えられています。